Chancen für die IT-Wirtschaft.

Die IT-Wirtschaft (Informationstechnologie) umfasst Unternehmen, die sich im weitesten Sinne mit Hard- und Software, Internet, Mobiltelefonie und der maschinellen Verwertung von Daten befassen. Damit zählen diese Unternehmen zum Dienstleistungssektor, werden jedoch mitunter unter einem eigenständigen Sektor – dem IT-Sektor – zusammengefasst.

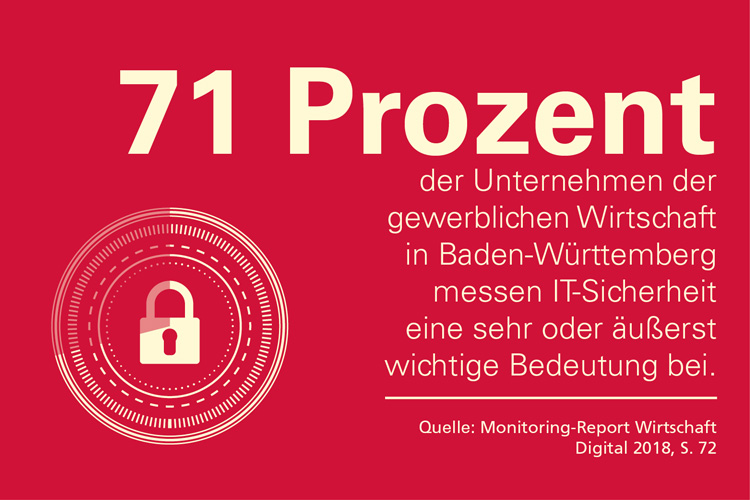

Die IT-Branche treibt einerseits die Digitalisierung in diversen Branchen voran, unterliegt andererseits, wie alle anderen auch, selbst dem digitalen Wandel. Denn die Anforderungen ihrer Kunden haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Heutzutage tauschen Maschinen in der Produktion Daten untereinander aus, Unternehmen verlegen ihre IT-Infrastruktur in die Cloud und Händler verkaufen ihre Ware nicht nur stationär, sondern zunehmend auch online. Die Folge ist ein enormer Anstieg des Datenvolumens und des Bedarfs an Sicherheitstechnologien. Die dadurch entstehende Vielfalt an IT-Lösungen lässt sich mit standardisierten Maßnahmen, wie sie bis vor nicht allzu langer Zeit genutzt wurden, nicht mehr abdecken.

Viele kleine und mittlere IT-Dienstleister müssen deshalb ihr Geschäftsmodell umstrukturieren. Dabei zeichnet sich ein Trend ab: Anstatt funktional getrennter IT-Lösungen und Anwendungen entstehen ganzheitliche und vor allem kreative sowie individuell angepasste IT-Konzepte. Zudem entstehen neue Aufgabenfelder und Positionen: Um große Datenmengen intelligent und auch kreativ auszuwerten und zu nutzen, wird aus dem klassischen Engineering Analyst ein Data Scientist, der inhaltliche und technische Kompetenz verbindet. Auch der Business Analyst, der traditionell als Bindeglied zwischen Fachabteilung und IT-Team dient, muss immer tieferes Fachwissen mitbringen und teilweise in der Lage sein, technische Anpassungen selbst durchzuführen.

Durch die Digitalisierung sind Unternehmen der IT-Wirtschaft angehalten, ihre Geschäftsmodelle neu auszurichten, weiterzuentwickeln, neue Kundengruppen zu erschließen und sich so gegenüber Wettbewerbern durchzusetzen. Dabei spielen offene Geschäftsmodelle und neue Konzepte wie beispielsweise das „Discovery-Driven-Planning“, einem Instrument zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit bei Unternehmensgründungen und Markteinführungen, für die Entwicklung kreativer IT-Produkte eine wesentliche Rolle.

Informationen und Beratung zu Digitalisierungsthemen für Unternehmen aus der IT-Wirtschaft.

Das Projekt 3D-GUIde bindet seit dem Projektstart Unternehmen ein, die die Usability und User Experience ihrer 3D-Software verbessern wollen. Die Experten aus dem Projektkonsortium führen Benutzbarkeitsanalysen durch und beraten Unternehmen bezüglich der Gestaltung ihrer 3D-Benutzungsschnittstelle.

Bestehende oder neu gegründete KMU aller Branchen, die wegen fehlender Absicherung Schwierigkeiten haben, Kredite zu erhalten, können eine Bürgschaft bei der Bürgschaftsbank beantragen. Die Bürgschaftsbank bürgt für maximal 70 Prozent der Kreditsumme, bei Existenzgründungsvorhaben sogar bis zu 80 Prozent. Derzeit unterstützt die Bürgschaftsbank mehr als 14.000 Unternehmen mit einem Kredit- und Beteiligungsvolumen von insgesamt mehr als 2,3 Mrd. Euro.

Über das Schwesterinstitut, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg (MBG), werden KMU aller Branchen direkt mit Kapital in Höhe von bis zu einer Million Euro versorgt. Dies erfolgt in Form von so genannten stillen Beteiligungen, die unternehmerische Unabhängigkeit bleibt dabei also erhalten. Innovative Start-ups begleitet die MBG mit offenen Beteiligungen und erhält damit Mitsprache- und Informationsrechte. Die MBG stellt als einer der häufigsten Beteiligungskapitalgeber in Deutschland rund 260 Millionen Euro Beteiligungskapital für 900 baden-württembergische Unternehmen bereit.

Da die Bürgschaftsbank die MBG unterstützt, indem sie Garantien zwischen 25 und 70 Prozent für MBG-Beteiligungen übernimmt, können Unternehmen hier von einem Finanzierungsangebot aus einer Hand profitieren.

Der DIZ-Kompetenzatlas schafft hier eine landesweite Transparenz in Baden-Württemberg. Finden Sie jetzt ganz einfach IT-Unternehmen in Ihrer Region und profitieren Sie von einem starken Netzwerk und einer wachsenden Community. Egal ob Sie potenzielle Kunden, andere IT-Anbieter und Dienstleister oder einfach Kontakte zum Austausch suchen, mit dem IT- Kompetenzatlas finden und erreichen Sie immer die passenden Unternehmen.

Eine kluge IP-Strategie bringt die Unternehmensziele voran und verschafft langfristig Vorteile im Markt. Globale Absatzmärkte, internationale Zulieferer und grenzüberschreitender Wettbewerb machen den Schutz geistigen Eigentums jedoch immer vielschichtiger und komplexer. Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) ist es eine große Herausforderung, den eigenen Weg zum bestmöglichen Schutz für innovative Produkte zu finden und Risiken durch Wettbewerbspatente angemessen zu begegnen. Hier frühzeitig und fokussiert aktiv zu werden, ist entscheidend für langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

PATENTCOACH BW bringt Erfahrungswissen in KMU - zur Stärkung von Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der kleinen und mittleren Unternehmen Baden-Württembergs.

Ergänzend zum Ideencheck über innocheck-bw informiert das Steinbeis Europa Zentrum regelmäßig in kostenfreien Webseminaren zu den neuen Förderinstrumenten der EU. Für kleine und mittlere Unternehmen aus Baden-Württemberg werden außerdem kostenfreie Trainings zur EU-Antragstellung und dem Bewerbungsprozess für den EIC Accelerator im Europäischen Innovationsrat angeboten.

Fördermöglichkeiten für Fördermöglichkeiten für innovative Digitalisierungsvorhaben in der IT-Wirtschaft.

Über einen Innovationsgutschein förderfähig sind zum Beispiel Recherchen und Machbarkeitsstudien, Material- oder Designuntersuchungen oder auch der Bau von Prototypen und Tests zur Sicherstellung von Qualität oder Umweltverträglichkeit. Anders als bisher gibt es nicht mehr fünf, sondern nur noch drei Gutscheinlinien: Innovationsgutschein BW (maximal 7.500 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent), Innovationsgutschein Hightech BW (maximal 20.000 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent), Innovationsgutschein Start-up BW (maximal 20.000 Euro Zuschuss bei einem Fördersatz von 50 Prozent).

Investiert ein Unternehmen in neue Dienstleistungen oder führt neue Prozesse und Maschinen ein, müssen Mitarbeiter dafür oftmals weiterqualifiziert werden. Mit dem Angebot der L-Bank können alle beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen sowie damit verbundene Aufwendungen für Schulungen, Prüfungen, Reisekosten und Lohnfortzahlungen finanziert werden.

Der EIC vergibt jährlich 3 Mal jeweils 100.000 Euro an inspirierende Gründerinnen innovativer Unternehmen. Zusätzlich wird jährlich eine Gründerin, die maximal 30 Jahre alt ist, als „Rising Innovator“ mit 50.000 Euro ausgezeichnet. Zur Bewerbung muss ein Antrag bestehend aus einem Fragebogen und einem Video eingereicht werden, die darüber ausgewählten Semi-Finalistinnen müssen sich darüber hinaus im persönlichen Interview vor einer Jury beweisen. Die Deadlines für die Bewerbung entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite des Preises der EU.

Start-ups und KMU aus Baden-Württemberg erhalten Informationen und Unterstützung für Anträge. Weitere Hinweise finden der Webseite ="http://www.innocheck-bw.de">www.innocheck-bw.de des Unterstützungsprojekts für Start-ups und KMU beim Steinbeis Europa Zentrum, gefördert durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte ebenfalls der Webseite des Unterstützungsprojekts.

Um dies zu erreichen, identifizierte die EU-Kommission fünf Handlungsfelder in ihrem Digital Europe Programme: Künstliche Intelligenz und Datenwirtschaft, Hochleistungsrechner, Cybersicherheit, Fortgeschrittene digitale Kompetenzen, Breiter Einsatz digitaler Technologien in Wirtschaft und Gesellschaft.

Weitere Informationen:

Digital Europe Programme | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)/

Die Fördermaßnahme richtet sich an Entwicklungs- und Forschungsvorhaben der Spitzenforschung kleinerer und mittlerer Unternehmen, die auf die Anwendungsfelder Automobil und Mobilität, Maschinenbau und Automatisierung, Gesundheit und Medizintechnik, Logistik und Dienstleistungen, Energie und Umwelt sowie Daten- und IKT-Wirtschaft ausgerichtet sind. Anträge können sowohl als Einzelvorhaben eines KMU oder Verbundvorhaben zusammen mit einer Hochschule oder einem Forschungsinstitut eingereicht werden. Dabei sind Zuwendungen von bis zu 50 Prozent der projektbezogenen Kosten möglich.

Publikationen und Studien zu Digitalisierungsthemen für Unternehmen aus der IT-Wirtschaft.

Das Gutachten wurde vom Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) sowie dem Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München erstellt.

Die beiden aktuellen Referenzarchitekturmodelle für Industrie 4.0, nämlich RAMI und IIRA, werden eingeführt. Außerdem werden die grundlegenden Standards und Normen für Software-Komponenten in vernetzten Industrieanlagen benannt. Softwarearchitekten und Systementwicklern gibt der Leitfaden damit eine Orientierung für den Umgang mit den heterogenen IT-Technologien in Industrie 4.0 und für die Gestaltung von sicheren Softwarearchitekturen in diesem anspruchsvollen Umfeld.

Beide Referenzarchitekturen verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Schaffung eines einheitlichen Ordnungsschemas mit einer wohldefinierten Terminologie, das eine Grundlage für ein gemeinsames Verständnis zwischen verschiedenen Stakeholdern bei der Entwicklung von komplexen Technologien bietet. Generell könnte die Weiterentwicklung der Referenzarchitekturen durch eine interaktive, web-basierte Umgebung gefördert werden. Eine solche interaktive Umgebung, z. B. im Rahmen der Plattform Industrie 4.0, würde eine Möglichkeit bieten, sich mit ähnlich aufgestellten Projekten zu vernetzen, eine gemeinsame Strukturierung der technologischen Lösungen durch die Einordnung in RAMI 4.0 (bzw. IIRA 1.7) vorzunehmen und voneinander in der Entwicklung und Wiederverwendung von Technologien und bereits bestehenden Konzepten oder auch Geschäftsmodellen zu profitieren.

Ziel dieser Studie war es, die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für den Standort Baden-Württemberg überblicksartig herauszuarbeiten. Dabei werden folgende fünf Bereiche der Digitalisierung betrachtet: Wirtschaft, Mobilität, Bildung und Weiterbildung, Gesundheitswesen, E-Government / digitale Kommune.

Als Querschnittsthemen werden Forschung, Entwicklung und Innovation, Digitale Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit betrachtet.

Zu jedem Bereich werden die Ausgangssituation allgemein auf Basis von bestehenden Studien dargestellt,

Der Digitalisierungsgrad der Wirtschaft variiert nach Branchen und Größenklassen. Dabei liegen die IKT-Branche und die wissensintensiven Dienstleistungen ganz vorne, während das Gesundheitswesen noch sehr niedrig digitalisiert ist.

Die Gründe hierfür werden in der Studie „Die Psychologie der Digitalisierung - Wie sich Digitalisierung für den Mittelstand anfühlt“ untersucht. Dabei zeigt sich: Die Digitalisierung des Unternehmens wird als eine lästige Pflichtübung aufgefasst, da sie vor allem mit Verantwortung, Korrektheit, aber auch mit Leistung und Status verbunden wird. Befragt wurden dafür 500 Entscheider aus mittelständischen Unternehmen.

Bereits heute gelten HMI als Aushängeschild und Treiber für positive Nutzererlebnisse und stellen als fester Bestandteil des Maschinendesigns einen wesentlichen Wettbewerbsfaktor dar. Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen bei der konsequenten Ausrichtung ihrer Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle an die Bedingungen einer vernetzten digitalen Welt jedoch vor großen Herausforderungen.

Die vorliegende Studie ist Teil einer Studienreihe des Business Innovation Engineering Centers (BIEC) und unterstützt Unternehmen – insbesondere KMU – bei der Entwicklung von HMI. Dabei können Entwickler auf verschiedene digitale Werkzeuge zurückgreifen, aus welchen es das für einen konkreten Anwendungsfall Passende zu wählen gilt. Die Studie bietet Entscheidern und Entwicklern dazu zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand von am Markt erhältlichen HMI-Lösungen. Darüber hinaus werden konkrete Entscheidungskriterien vorgestellt, praxisrelevantes Wissen zur Gestaltung von Nutzererlebnissen vermittelt und so eine systematische Orientierungshilfe beim Design- und Entwicklungsprozess gegeben.